二十歳になった。とうとう、言い逃れのしようもなく、成人。人と成らねばならない。おぞましい。恐れていた大人になったのか、この私が。月日に追いつかれたのだ。時から逃げられなかったのだ。

こんな自分がいったい、一人前の人間なのか。自分はすっかり大人だと、胸を張って認めるくらいなら死んでやる。立派に成長したと手をはたかれ、二十歳までよくぞ健康に生き延びたと、けばけばしく着飾って。何がめでたい。何が嬉しい。生き恥を晒すこと二十年、私はいまだここに生きている。

笑っちまうほど怒っている。二十歳であることに対して? 己の存在に対して。よくもこの歳まで、わけも分からず生きてきたものだ。二十年もの時を費やしてなお、私は自分の存在に、生に、納得していない。ここに在るはずの自分が、いつまでも腑に落ちぬ。生まれたことさえ呑み込めていないのに、二十歳を祝われるのだ。情けない。

語るに恥ずかしい二十年間をおくってきた。まったく時間の無駄といってよい。人間の記憶を糧に生きる怪物にだるんだるん脳を舐めまわされながら「腹が減った。これまでの記憶を一挙に食わせてくれ」と囁かれても、私は大して抵抗しないだろう。消されたくない思い出も、手放すに惜しい宝も、この胸にはさして詰まっていないのだ。ただ私の魂を生かしているのは、この世界への、宇宙への、生物への、ああ、どう書き表せばよいのか、表現への愛だ。愛といえるものか知れない。狂おしい情熱だ。狂気だ。私は己の理想とする表現のためならば、死ねる。文字通り、死ぬ以上のこともできる。捧げられないものはない。この狂気なくして、今日までのこのこと生きてこれなかったろう。

浪漫に生き、浪漫に死ぬ。そのほかに正しい生き方というものはない。私が渇望する美を、愛を、真理を、表現できるなら、たった一文でも、理想の言葉が、表現が手に入るならば。四肢も売っぱらおう。幸せになりたいわけじゃない。使命を果たしにきたのだ。幸福を得るため、この世界へやって来たわけじゃない。

海沿いの民宿をとって、独りで二十歳の誕生日を祝うことにした。祝うというのは間違いかもしれない。過去の自分を殺しにきたのだ。Unhappy birthday to me. 二十歳までの己をできる限り踏みつけにして、殺し、本当の意味での自分になりたかった。

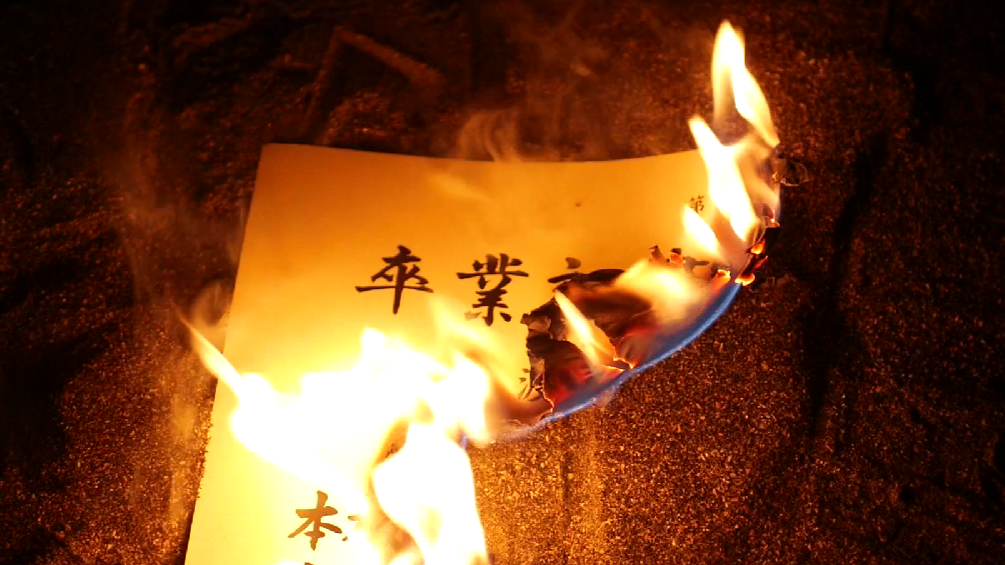

夜三時の海岸。こごえながらマッチを擦る。卒業アルバムをすべて燃やす。制服の上に乗っかった私のぎこちない笑顔が焦げていく。卒業証書もありったけ燃やす。絵のコンクールだとか学級委員任命状だとか、嘘くさい拍手と一緒にもらった賞状も。舌なめずりした炎が、いっしょくたに呑み込んで灰を吐く。体育祭のパンフレット、合格者受験番号一覧、文化祭の演目、未練もなく投げ込み、ごうごう燃え上がる炎に初めての煙草をかざす。アメリカン・スピリット。上手く火がつかなくて、湿った紙の味しかしない。今燃え上がっている体育祭のパンフレットを丸めて吸っても同じ味がするのじゃないかと思った。煙草はやめにして、さつまいもだとかマシュマロだとかウィンナーだとかをパチラパチラと焼く。卒業の証で焼いた芋は甘い。学歴なんてせいぜい焼き芋の燃料にしかならないのだ。煙がしみて泣いた。心では笑っていた。

ピアノのコンクールでもらった盾もハンマーで砕いた。己の意志で生きなかったこれまでの自分を、とにかく冒涜したかった。こう生きざるを得なかった人生を殺したくてたまらなかった。冬の海はどどうと叫び、しっちゃかめっちゃかな自我を代弁してくれた。

砂浜にロウソクをさし、ありあわせの誕生ケーキを心に描いて、アンハッピーバースデーソングを歌う。四時にも差し掛かるころ、狂乱の宴を開催している私の背後で、一台の白い軽自動車がヘッドライトを炸裂させながら闖入してきた。中から人は出てこず、何をしにやって来たのかまるで分からない。ただ夜明けまでひと眠りしに来たのだろうか。私は背後に意識を割きつつも、引きつづき狂った誕生パーティに花を咲かせた。一通り暴れて、殺して、笑って泣いて、気が済むと、宿に帰って眠った。身体が冷え切って震えが止まらず、いつものように音楽なしには眠れぬ朝だった。

二時間ほどだろうか、眠って、酒を飲んだせいもあり、寝坊をした。部屋に電話がかかってきて、チェックアウトの時間ですけれどもと、申し訳なさそうに宿主の娘さんが告げてくれた。申し訳なくて、とてつもなく謝ったが、私はいつも、時間を守れずに頭を下げてばかりの人生だ。昨夜、遅刻魔の自分は殺せなかったらしい。

私は二十歳をもって、名前を捨てる。もとより、自分の名前はあまり好かないのだ。しっくりこない、響きも気に食わない。0と名乗りたい。理由は、今は気分でないため、書かずにおかせてほしい。

宿を去って昼、これまでの自分を奈落へ蹴落とすように、私は桟橋から冬の海に身を投げた。小魚の群れきらめく、美しい冬の海。生まれついてのカナヅチだのに、着の身着のまま、衝動だった。必死で浮き上がり、流される前に桟橋にしがみつく。あたりに人はいない。重だるいセーターとジーンズは、沼を吸ってまとわりつく亡者としか思えない。私は彼らに引きずられるまま、どうにか這い上がった桟橋のうえで手足をひろげ、空笑いをした。自分のなかに生きていた、自己の一人がたしかに死んだのをなぞっていた。

私は0。有限の無限性を信じる。一瞬の永遠を、幽玄の無限を信じる。そしてこの身を貫いてやまない夢に生きている。己のすべてを理想に捧げる覚悟ができている。この世界を愛している。